行程・コース

行程・コース

天候

晴れ

登山口へのアクセス

マイカー

その他:

登山口に駐車場有。午前3時過ぎには満車。

そんな時は周辺の路肩。

道が狭いので邪魔にならぬよう。落ちぬよう。

この登山記録の行程

Start(03:55)・・・平ヶ岳入口(04:00)・・・下台倉山(05:43)・・・台倉山(06:32)・・・白沢清水(07:20)・・・池ノ岳(08:27)・・・水場南分岐(08:33)・・・平ヶ岳(09:01)・・・平ヶ岳(09:12)・・・水場南分岐(09:33)・・・水場北分岐(09:40)・・・玉子石(10:06)・・・水場北分岐(10:12)・・・池ノ岳(10:19)・・・白沢清水(11:14)・・・台倉山(12:01)・・・下台倉山(12:43)・・・Goal(14:05)

高低図

登山記録

登山記録

行動記録・感想・メモ

梅雨の晴れ間、先週は登らなかったので、どこか行きたい。

空木岳からの戦いの傷がまだ癒えてないので、どうしようかなぁとグズグズしていた。

嫁から家にいると邪魔だから出てけ命が出てしまったので、登山となる。

候補は恵那山か、平ヶ岳。

雨雲が西から攻めてきてるので、高度高いところは影響出るかも。

ということで平ヶ岳にした。

上信越道小出ICで降りて、シルバーライン&前日に冬季封鎖解除した樹海ラインで駐車場へ

駐車場に3時半頃着くと、既に満車。

まじか、近くにビックネーム尾瀬があるし、

玄人向けのロングコースだから少ないと思っていたのに。恐るべし山好き。

100メートル離れた路肩に停めて急いで準備。

見上げると空がかなり明るい。久々の日中戦かあ。

薄暗いブナ林を抜けると、空に向かって一直線に伸びる細尾根路

両側が急斜面で滑落に気を付けながら、まっすぐ上へ。

途中で日の出。今日は本当にいい天気。

朝焼けの黄金道の先は屏風のように連なっていて、

あの上に行けばテーブル・マウンテンでなだらかに山頂への山旅が楽しめる!

と勝手に思い込んでいた。平ヶ岳って名前出し。

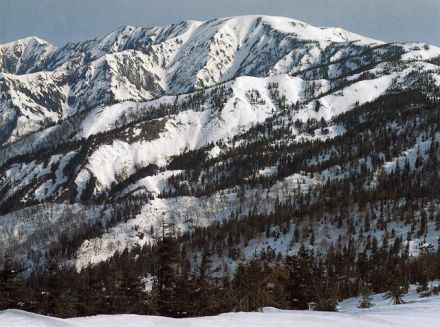

だが、帯の向こうは連なる山々。

そのはるか向こうに緩やかな丘か2つ。手前には広々とした樹海。

あんなに遠いところまで行けるんか?

すぐにでも降りて行ってほしいが、道は屏風の上端をなめていく。

向いに燧ヶ岳(多分)に近づいていってテンションは維持されるが、

肝心の平ヶ岳は全然近づかない。

燧ヶ岳に行ってしまわないか?と何度も現れる上端の道を辿ると三角点。

多分ここから平ヶ岳手前の樹海に降りていくはず。なのでおにぎりタイム。

ウインドブレイカーを脱ぐとシャツは汗びっしょり。汗臭くなりそうだ…

燧ヶ岳に別れを告げて樹海に降りていく。ここまで登ったのに降りるのかよ。

帰りはここが心折れポイントだな。

降りきったところが水場。

ここがちょうど中間点。ってまだ半分なんか!

朝の登りで足が死んでるのだが。

さっきまでの見晴らしが良くて、暑い上端の道から一転ジメジメして、視界のない樹海となる。

どこにいるか全然わからないので、どのくらい先があるのか、

登るのか降りるのか分からず嫌になる。微妙に下り多いし。

木道が多く歩きやすいが、距離が長く下り基調。どこまで行くんだよ。

ダラダラ樹海を泳いで行くと、チラチラと緑の壁が見えてくる。あぁ、あれを登るのだな。

先ほど穏やかに見えた丘は今目の前に壁となってそそり立っている。

樹海から抜け今まで守られてて分からなかった強烈な日差しが降り注ぐ。

ジリジリ暑い中急登をよじ登る。あー吐き気もよおしてきた。熱中症になりそうになりながら、休んでは這い上がりを繰り返す。

登りは初めだけじゃなかったのかよ!

休んでも日陰がないので休む場所がなかなか無い。

そんな中でも玄人たちは軽やかに登って行ってしまう。何なのだここは、高レベQuestかよ。

ここ登ったら山頂…いや、さっき見えたのは2つの丘だったな…

第二フェーズの登りに入ると、左手奥に緩やかな丘が。あぁ、行けないかも。

同じように苦しんでる人と辛いっすね挨拶しながら登り切ると。平坦地。

その奥に、広々とした池が。天国かよ!!

だが騙されてはいけない。ここは目的地ではない。後で見て回ろうと、平ヶ岳山頂へ。

ここはなだらかな丘だからか、上りはそんなにきつくなく。

むしろ、高層湿原を楽しみながら登っていけた。

たくさんの花々が咲いていて、軽やかに登っていけた。気持ちって大切なんだな。

ここまでの地獄が嘘のように快適に山頂到着。

三角点は立ち木の中に鎮座していた。あーここまでこれてありがたやありがたや。

平ヶ岳は字の通り山頂部が平たいので、奥まで行ってみた。

那須連山や、男体山、至仏(全て多分)がよく見わたせた。

花咲く湿原とその向こうの山々。吹き抜ける風。

爽快な世界に浸り続けていられたらどれだけ幸せか。

だが、現実世界では明日免許更新の予約をしてしまってる(最近は免許更新予約制なんですよ)。

おにぎりタイムしたら、もう来ることないぞ!と別れを告げて下山開始。

帰りは有名なたまご石に寄る。

疲れていたが、まだ10時前、休み休み行けばいいじゃないか。

途中沢沿いに雪渓があった。踏みぬきに気を付けて恐る恐る歩く。

その先にある斜面を覆う雪渓は緩んでいるので歩きやすい。こういう雪渓歩きは楽しすぎる。

すれ違う人が、「気持ちいいね」と声を掛けたくなるほど、風が気持ちいい。

澄んでいるいる風ってこういうのを言うんだろうな。

今のうちにたくさん吸っておかねば。

たまご石は小丘の向こう、越後の山々を見渡す特等席に座っていた。

あー、あの辺りの山も登ってみたい(なんていう山かわからんが)。

最後に池ノ岳の天上湖へ。風が涼しくて気持ちいい。

昼寝してる人いたけど気持わかる。寝てたら帰れなくなりそうだが。

下山時、池の岳直下の坂で話した人と出会う。下りもきついですよねと会話。

下りは落ちていくだけだからなんとか行けそうだ。

マジでここきつかったと振り返りながら、樹海に飛び込む。

樹海のアップダウンはそんなにこたえなかったが、長い。本当に長い。

中間地点の水場で休憩と思ってたけどなかなかつかない。

そろそろでしょ、そろそろだよね?ここ見たことある、もう到達してくれぇ!

と心で叫びながら(一部漏れていたと思う)水場に到着。

ちょうど会話した人も休むので、お話させていただいた。

居住エリアが近く、たくさん山に登られていらっしゃった。

憧れの皇海山も行かれたそうで、ここより辛いとか。恐るべし。

先に行かれ、ゆっくり休んでからスタート、この先は上端の道に登り返しだ。

心折れるポイントだから、心してって意気込んでいったら、あっという間に登ってしまった。

思い込みは恐ろしい。だが、ラッキーだ。

ここからは燧を望むパノラマロード、吹き抜ける風が火照った体に気持ちいいし、崖上なので見晴らしが良い。

ただ暑い。

上の方は寒いくらいだったのに、暑さがきつい。

熱中症にならぬよう慎重に。

途中話した人に追いつき、最後の下りへ。

ここからは遮るもの無いぞ。暑さでぼぉーっとしてきた。気を抜いたら谷に落ちる道だ。

話をした人と同じペースで下っていたけど、一気に下ることにした。

いつものように落ちるように下る。熱中症ぽくてフラフラする。早く下山せねば。

水分は3L近く持ってきたのに、空になりかけ。甘く見ていた。

家にあったコカ・コーラのペットボトルに水入れたものじゃなくて、2Lを買っていけばよかった…

樹林帯に入ると幾分気温が下がる。でもすでに体は熱暴走。

最後に下大倉沢を渡るが、そこでクールダウン。気持ちよかったぁ。

さっぱりして、登山口に戻っきた。

長くてきつい山旅だったけど、天上の楽園と、景色が見れて最高だった。

帰りは桧枝岐側から帰ってきた。帰りのドライブルートはとても爽快で、

家族と行けたらよかったのになと思う。(家族がそれを望んでいるかは別)

道の駅たじまで30分ほど仮眠をとって一般道で帰ってきた。

下山時一緒だった人と最後挨拶できなかったのが、心残りだった。

突然一気に下山して失礼な奴だと思ったろうなぁ…スンマセン

ともあれ完全に夏山だったな。履いていったタイツが耐寒のだったっぽい。

足の熱のもちかたが半端なかった。ワークマンに行ってクールダウンの方法を考えなければ。

フォトギャラリー:53枚

装備・携行品

| シャツ | アンダーウェア | ロングパンツ | 靴下 | レインウェア | 登山靴 |

| バックパック | スタッフバック | 水筒・テルモス | ヘッドランプ | 予備電池 | タオル |

| 帽子 | グローブ | 地図 | コンパス | ノート・筆記用具 | 腕時計 |

| 登山計画書(控え) | ナイフ | ツエルト | 健康保険証 | ホイッスル | 医療品 |

| 熊鈴・ベアスプレー | 携帯トイレ | 非常食 | 行動食 | チェーンスパイク | GPS機器 |