熊野古道最大の難所、大雲取・小雲取越を歩く【前編】

「雲をつかむような高いところを行く」と評される大雲取・小雲取越。那智から北へ、熊野本宮大社までつなぐこのルートは、熊野古道最大の難所ともいわれる。今回はその前半部分、大門坂から小口に至る大雲取越の区間を紹介しよう。

写真・文=児嶋弘幸

豊かな山岳地帯である紀伊山地は、神話の時代から神々が鎮まる特別な地域と考えられていた。癒しと再生を願って人々が詣でた熊野三山の霊場や参詣道は、日本の宗教や文化の発展に大きな影響を及ぼし、その結果、世界でも類を見ない価値の高い資産として、2004年7月に「紀伊山地の霊場と参詣道」が世界文化遺産に登録された。

熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社は熊野三山と称され、これらをめざす参詣道が熊野古道である。熊野古道には紀伊路、中辺路(なかへち)、小辺路(こへち)、大辺路(おおへち)、伊勢路があり、中には厳しい山越えを強いられる道もある。

今回紹介するのは中辺路の一部、那智から熊野本宮大社までつなぐ大雲取・小雲取越。熊野古道最大の難所ともいわれている。「終日嶮岨(けんそ)を越す。心中は夢の如し。いまだかくの如きの事に遇わず」―。鎌倉時代の歌人藤原定家は、土砂降りの中この道を歩き、今までこんな苦しい事に遇ったことなく悪夢だと、大雲取越えの厳しさについて記している。

本コースは長丁場の山越えとなるため、朝早くからのスタートが望ましい。大門坂(だいもんざか)バス停から熊野那智大社の旧参道・大門坂へと入り、俗界と聖域の分岐点、振ヶ瀬(ふりがせ)橋を渡る。ほどなくして樹齢約八百年の夫婦杉に迎えられ、老杉に囲まれた石畳道を登っていく。かつて文覚上人や西行法師など、多くの人々が歩いた大門坂。彼らは何を思い、ここまでやって来たのだろう。

大門坂を抜け、土産物店が立ち並ぶ石段を登りつめると熊野那智大社に着く。隣接の青岸渡寺(せいがんとじ)からは、日本三名瀑の一つ、那智の滝を望む(冒頭写真)。

青岸渡寺の鐘楼横から、いよいよ大雲取越えの古道へ。しばらくして三丁の分岐、左は妙法山から大雲取越えに向かう道で、ここでは右の那智高原へ。

那智高原を縦断して、舟見茶屋跡への登りにかかる。1925年8月、歌人の斎藤茂吉は汗を滴らせながらここ大雲取越えを歩き、歌を詠んでいる。着いた舟見茶屋跡の展望台からは、那智高原、妙法山、那智湾、そして遠くに熊野灘までの大パノラマが広がる。

続いて亡者の出会いとも呼ばれる八丁坂を下り、緩やかなアップダウンを経て地蔵茶屋跡へ。滝本川源流のかたわらには、三十二体の地蔵が祭られている地蔵堂と休憩所が立っている。

しばし休憩の後、緩やかに登って石倉峠から谷に下り、再び登って越前峠へ。越前峠には歌人、土屋文明の「輿の中 海の如しと嘆きたり 石を踏む丁(よぼろ)のことは伝へず」の歌碑が立てられている。土屋文明は、斎藤茂吉とともにこの大雲取越えを歩いており、「輿の中 海の如し」とは、藤原定家の『熊野御幸記』の一節である。定家がずぶ濡れになって嘆いた大雲取越え。しかし彼の駕籠を担いでいたであろう丁、いわゆる人足について触れられていない、とちょっと皮肉めいた言い回しをしているところがおもしろい。

越前峠を越えると杉の美林が続く道となり、その後、胴切(どうきり)坂と呼ばれる苔むした石畳道がまっすぐ下っている。まさに横腹が痛くなるような急坂で、これが結構つらい。雨天や雨後には、石畳が滑りやすくなるので注意しよう。

かつて旅籠が軒を並べていたという楠の久保・中根の旅籠跡に着く。中根には苔むした円座石(わろうだいし)と呼ばれる大岩がある。円座とはワラやイグサで編んだ丸い敷物を指す方言で、神々がここで談笑したという。円座石には向かって右から阿弥陀仏、薬師仏、観音仏の3つの梵字が彫られ、それぞれ本宮、速玉、那智の熊野三山を表しているという。

やや傾斜もゆるみ、民家の庭先を通り抜けて小口集落に下る。小口からはバスの利用ができるが、本数は少ないので注意。ここで1泊するプランがよいだろう。次回は、大雲取・小雲取越の後半部分、小口から熊野本宮大社までの区間を紹介する。

MAP

コースタイム:大門坂~熊野那智大社~舟見茶屋跡~地蔵茶屋跡~越前峠~小口:約6時間45分

この記事に登場する山

プロフィール

児嶋弘幸(こじま・ひろゆき)

1953年和歌山県生まれ。20歳を過ぎた頃、山野の自然に魅了され、仲間と共にハイキングクラブを創立。春・夏・秋・冬のアルプスを経験後、ふるさとの山に傾注する。紀伊半島の山をライフワークとして、熊野古道・自然風景の写真撮影を行っている。 分県登山ガイド『和歌山県の山』『関西百名山地図帳』(山と溪谷社)、『山歩き安全マップ』(JTBパブリッシング)、山と高原地図『高野山・熊野古道』(昭文社)など多数あるほか、雑誌『山と溪谷』への寄稿も多い。2016年、大阪富士フォトサロンにて『悠久の熊野』写真展を開催。

世界遺産・熊野古道を歩く

熊野本宮大社をめざす巡礼の道、熊野古道。古の道を歩く山旅のご紹介

こちらの連載もおすすめ

編集部おすすめ記事

- 連載

- 山MONO語り

ついに登場!ライペン(アライテント)の1kg以下軽量山岳用テント ライペン/SLソロ|高橋庄太郎の山MONO語りVol.109

- コースガイド

この夏こそ日本アルプスに登ろう! 厳選アルプス入門ルート【山と溪谷2024年6月号特集より】

- コースガイド

富士山を「撮る」名人直伝!「夏の富士山を眺める」ポイント4つとおすすめコースをご紹介

- その他

序章 SEA TO SUMMITが俺の登り方|「海から七大陸最高峰に登頂」をめざした理由

- ノウハウ

全国的にクマの個体数が増えている。人を襲うクマも出没するなかで、登山者がいますぐにできるクマ対策についてまとめた

- 道具・装備

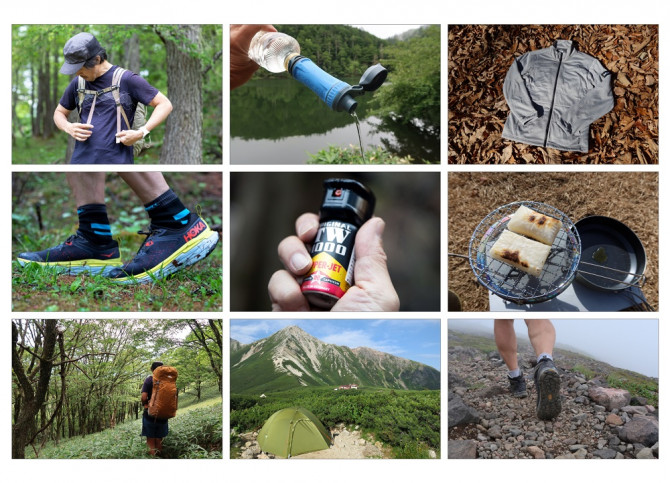

- はじめての登山装備