富士登山にはいくらかかる?

富士登山にはどんな費用がどのくらいかかるのか。登山の予算について解説する。

文=山と溪谷オンライン、写真=PIXTA

目次

意外にお金がかかる富士登山

一度は登ってみたい富士登山。けれど、いったいいくらかかるのだろうか・・・。登山をしない人にとっては、見当もつかない富士登山の予算。どんなお金がいくらくらい必要なのか、シミュレーションしてみよう。

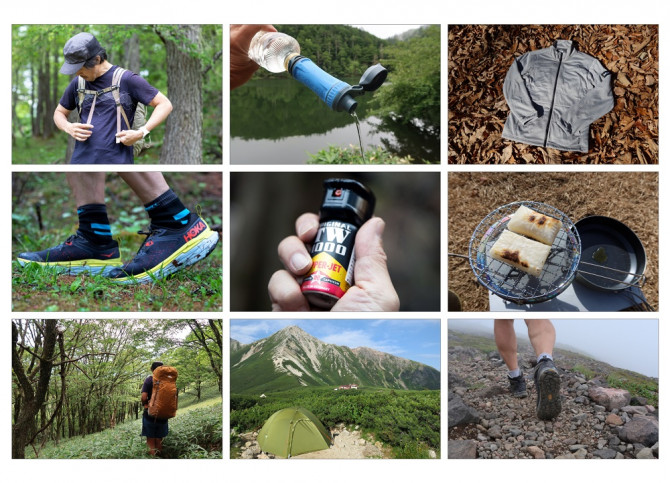

ウェアや道具、買うなら10万円、レンタルで2万円

登山やアウトドアを趣味にしていて、道具を一通り持っている人ならそれを使えばいいが、登山をしない人はウェアや道具を一そろい用意する必要がある。富士登山をきっかけに、登山を趣味にしようと考えている人は、その後の山登りでも長く使えるものを購入するといい。反対に、富士登山のほかに山登りはしないという人は、レンタル品で済ませてしまうのもアリだろう。

必要なウェアや道具は別記事(富士登山、なにを着る?なにを持っていく?登山ガイドが教えます)に詳しいが、比較的リーズナブルで、以後の夏山登山(日帰り・山小屋泊)で使えるアイテムを一式購入すると、少なくとも100,000円程度になる。

レンタルの場合はセット商品が多く、借りられるアイテムの数と日数に応じて料金が変化する。ヘッドランプのような小物も含めたフルセットで1泊2日20,000円ほどが相場だ。

いちばん悩ましいのが、アウトドアが好きで、多少のアイテムは持っているというケース。バックパックとトレッキングシューズはあるけどレインウェアがない・・・といった場合だ。そんな人には「これをきっかけに購入して、本格的に登山を始めてみては?」と提案したい。アウトドアが好きなら、きっと山の魅力にハマるはずだから。

自宅から登山口までの交通費・・・12,180円(東京発・吉田ルート)から

東京駅を起点に、山梨県側の吉田ルートを登るプランで試算してみよう。東京駅からJRを利用し、中央線で新宿駅へ、そこで特急に乗り換えて大月へ。ここで富士急行線の特急に乗り換えて河口湖まで。鉄道運賃は合計4,310円(切符、片道)だ。河口湖駅から富士スバルライン五合目までのバスの運賃が片道1,780円。東京起点で往復すると、合計12,180円となる(往復割引を使わない場合)。

名古屋駅発で富士宮ルートを登る場合では、JR名古屋駅から三島駅まで東海道新幹線(ひかり・指定席)で片道8,440円(新大阪からこだま利用だと12,300円)。三島駅から富士宮口五合目までの富士登山バスの運賃が片道2,840円。往復で合計22,560円(新大阪からだと30,280円)となる。

登山前に支払う通行料と協力金・・・3,000円

吉田ルートでは今年から通行料が義務化された。通行料2,000円と、環境整備の協力金1,000円の合計3,000円を登山時に支払うことになる。なお、支払いはオンラインでの事前予約と同時に事前決済が可能なので、当日登山口で支払わなくても大丈夫。静岡県側の3つのルートでは通行料は不要だが、1,000円の協力金制度は共通だ。

登山中のトイレ、飲み物、現金足りるかな・・・6,800円

富士山のトイレはチップ制。1回200〜300円だ。1日あたり3回ずつ利用するとして、最大1,800円。飲み物は500mlのペットボトルが500円程度。1日3本ずつ購入した場合、3,000円。いずれも現金払いが基本なので小銭を多めに持っていこう。なお、山小屋の売店などではお菓子やカップ麺、ビールなどの酒類なども販売している。輸送費の関係で標高が高くなるとともに価格が上がる傾向にあり、市価の2〜3倍程度。うどんや丼ものなどの食事メニューは街よりちょっと高めで1,000円前後だ。登山中に2回昼食をとると2,000円程度となる。

山小屋は1泊2食付きが基本・・・10,000円〜

富士山はキャンプ禁止。宿泊は山小屋を利用することになる。平日と週末では宿泊料が異なる場合が多く、1泊2食付きで平日は10,000円〜13,000円前後、週末は13,000円〜15,000円前後の料金設定が多い。ほとんどの場合、宿泊時のトイレ利用は宿泊料に含まれている。

必需品ではないけれど・・・富士山といえばあのアイテム!金剛杖1,000円、焼印200円〜

富士山といえば金剛杖(こんごうづえ)。八角形の長い棒状の長い杖で、軽い白木でできている。江戸時代に広まった講中登山の必需品だったが、機能性ではトレッキングポールに及ばないものの、富士登山の雰囲気を盛り上げるアイテムとして今なお愛される登山道具だ。金剛杖自体は五合目などの売店で1,000円程度で買える。実用品ではないが、富士登山後に飛行機に乗る人に向けて、コンパクトな「ミニ金剛杖」なるものもある。

金剛杖を買ったら忘れてはいけないのが「焼印」だ。道中の各山小屋では、「八合目」「九合目」「頂上」などの地点名や山小屋名が入った焼印を金剛杖に押してくれる。料金は200〜300円ほど。富士登山のリピーターの中には、すべての焼印をコレクションしようと、焼印をびっしりと隙間なく押している猛者もいる。

結論。富士登山、東京発なら3万円〜

ウェアや道具などにかかる費用は別として、東京起点、1泊2日で富士山に登る場合に必要なお金はおよそ30,000円から、というのが試算の結果だ。しかし、時期や曜日によっても宿泊代は変動する上、ほかにもこまごまとした出費はあるはずなので、実際にはもう少し費用が必要になる。

世界最高峰エベレストに登るには600万円以上の費用が必要という。標高は違えど、日本一の山に登る費用としては、さほど高くないのではないだろうか。

目次

この記事に登場する山

こちらの連載もおすすめ

編集部おすすめ記事

- コースガイド

雨の季節は花の季節。梅雨こそ登るべき山

- 連載

- 山MONO語り

ついに登場!ライペン(アライテント)の1kg以下軽量山岳用テント ライペン/SLソロ|高橋庄太郎の山MONO語りVol.109

- コースガイド

この夏こそ日本アルプスに登ろう! 厳選アルプス入門ルート【山と溪谷2024年6月号特集より】

- その他

序章 SEA TO SUMMITが俺の登り方|「海から七大陸最高峰に登頂」をめざした理由

- ノウハウ

全国的にクマの個体数が増えている。人を襲うクマも出没するなかで、登山者がいますぐにできるクマ対策についてまとめた

- 道具・装備

- はじめての登山装備